NEWS/REPORT 新着情報

地域を残すことは、未来の誰かの希望を残すこと

2025夏のインターンシップできてくれたミヤビさんの最後の記事。ミヤビさん「らしさ」が発揮されています。

「なぜ」私たちがこの地域に帰って来て事業をするのか?

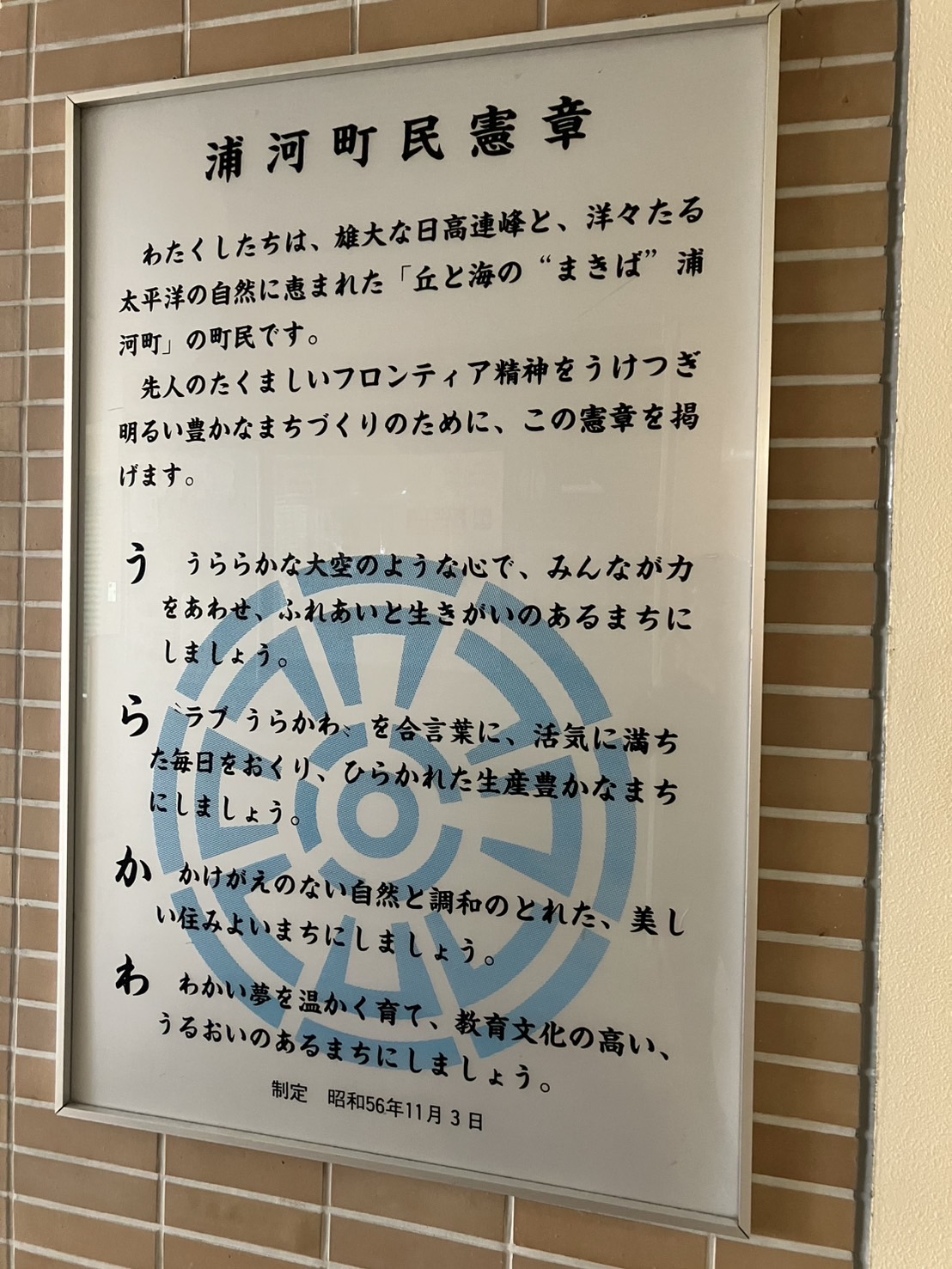

それは、暗黙知としてこのような地域だからと感じているからだとも思いました。

浦河町は、地域創生や地域おこしに興味がある人、地方の街で新しいことを始めたい人にぜひ一度訪れてほしいと思う。それは、ここにはこの町を愛しこの町をこれから先の未来も残していきたいと考えて行動している人が多くいるため、自分と同じ考え方・価値観を持つ人と交流することで新たな知見を得たり、一緒に活動したりすることで大いに勉強になるからだ。

私は、浦河町の地域おこし活動をみて、大学で受けた環境科学の講義を思い出した。その講義の内容は、なぜ絶滅危惧種を守らなければならないのかという話だ。

絶滅危惧種に指定される理由には、いくつか種類がある。例えば、ウナギのように広域に生息しているが個体数が激減しているため指定されている生き物やカカポのように局所的にしか生息していない(かつ個体数が少ない)ため指定されている生き物がいる。ウナギの生態系での主な役割は、「捕食者」及び「被食者」である。ただ、他の生物と大きく異なる点がウナギは海で生まれて川で育つ両側回遊魚であるため、ウナギには自身が移動することで海から川へ、川から海へと栄養を運ぶという役割があることだ。このように、ウナギは広い範囲で暮らし、多くの食物連鎖に関わるため、個体数が減ると生態系への影響は大きい。他方で、局所的にしか生息していない生き物は、絶滅した場合地球全体の生態系への影響は限定的だ。では、後者の生物の文化的な価値を無視し地球の生態系を守ることだけに重点を置いた場合、後者の生物は絶滅してもいいということになってしまう。後者のような絶滅危惧種を守る理由は人間の倫理観や道徳のみでしか説明できないのかと言えばそれは違うと先生は考えている。なぜなら、(将来その生物の重要性が高まったとしても)絶滅した生き物は二度と戻らないからだ。現在の技術で似たようなDNAの生き物を作ることはできたとしても、それは似たような生き物であってその生き物そのものではない。現在その生物は文化・象徴としての価値が大きく、その生き物がいなくても生態系のバランスは保たれ人間が大きな害を被ることは少ないのかもしれない。でも将来どこかでその生物が文化的な価値以外で必要になるときがくるかもしれない、その生物が問題の解決のヒントになるときがくるかもしれない。しかし、そのときすでに絶滅してしまっていたら二度と取り戻せない。だからこそできるだけ絶滅させないように努力する必要がある、といったような内容だった。

これは、人口の少ない地域を将来にわたって残し続ける活動と似ている部分があると思った。市町村の数だけその土地の特色や文化があり、それを可能な限り守り続けることで将来それを必要とする人がその地域に来ることができるようにする。そのために小さな市町村を守る活動はとても重要なのだと感じた。

そして、地域を残し続けるには当然その地域に人が暮らす必要がある。すると人がその町に住んでいる以上絶対に必要な仕事が存在することになり、人がいる限りその需要がなくなることはない。そして、その問題はここでは自分にしか対処できないからこそ、相手の感謝の気持ちも伝わりやすく自分の存在意義を感じやすい。このような話を聞いて私は、YouTubeでぴよぴーよ速報さんが出している「歴史的偉人が現代人を論破するアニメ【第46弾】」(アダム・スミス編)の動画を思い出した。この動画内でアダム・スミスは以下のように語る。

我々は、石ころと宝石のどちらを大事に扱うかとなったときに、宝石の方を大事に扱う。なぜなら、人々が宝石を欲しいと思う量よりもはるかに宝石は少なく希少だからだ。 逆に、石ころはそこら中に有り余っている割に全然人に必要とされないから、粗末に扱われる。 それから根本的な話として、人間社会および業界というものは、人つまり労働力を欲している。労働者をたくさん欲している社会や業界では、人は希少で足りない存在だからみんなに欲しがられる。 つまり労働力を欲している社会や業界では、宝石のように人が大事に扱われる。そこにいる人は皆から大いに必要とされ、大事にされ、とても幸せに生きることができるのだ。 そういう社会では、人は皆のびのびとお互いに助けあいながら生きるし、そういう業界では皆良い労働環境で互いに高め合いながら働いていくことになる。他方でその社会や業界の需要を超えた世界では過剰に人が余るようになる。 この状況において人は足りない存在ではなく、余っている存在になる。社会はあまり欲しくもなく有り余っているものを石ころのように扱う。そのため人は粗雑に扱われ、過酷な条件でこき使われるようにもなる。そういう社会では、人々はお互いの足を引っ張り合い、他人の不幸を笑いながら生きるし、そういう業界では劣悪な労働環境で働いていくことになる。つまり、社会や業界において人がどう扱われるかは、そこに所属している人本人がどうかというよりも、その組織全体(の成長具合)が決める。もしも、宝石のように扱われ幸せな労働者として生きていきたいなら、成長している業界をみつけてそこで働くか、あるいは成長している国にでも移住するべきだ、という内容だ。

確かに東京のような都会は売り手市場の今、仕事の内容さえ選ばなければ仕事をみつけるのは難しいことではないだろう。しかし都会は、そこに集まる人つまり労働力も多いから自分の代わりがたくさんいる。そのため、時には石ころのように会社から粗雑に扱われることもあるだろう。でも、この町では人が都会よりも少ないからこそ、そこで働く人は都会よりも大事にされる。そこでは、自分以外にその問題を解決できる人がいない場合、自分の行う仕事でその需要を満たすことになるため、都会でよくある競合他社の存在も自社の売り込みも気にする必要がない。こういった環境は自分の仕事への矜持や自分の存在意義の確認、自己肯定感につながると思う。だから、地域創生・地域おこしに興味がある人だけでなく働く上で過激な競争をしたくない人、自分の存在する価値を感じたいと思う人にも浦河町に一度来てみてほしいと思う。

浦河町から

全ての人の人生を 豊かにする仕事を

- 〒057-0032

北海道浦河郡浦河町向が丘西1-539-45 - FAX. 0146-22-3923